Et ce, sans boule de cristal.

Voici un scoop : il n’y a pas qu’une seule version de MuseScore.

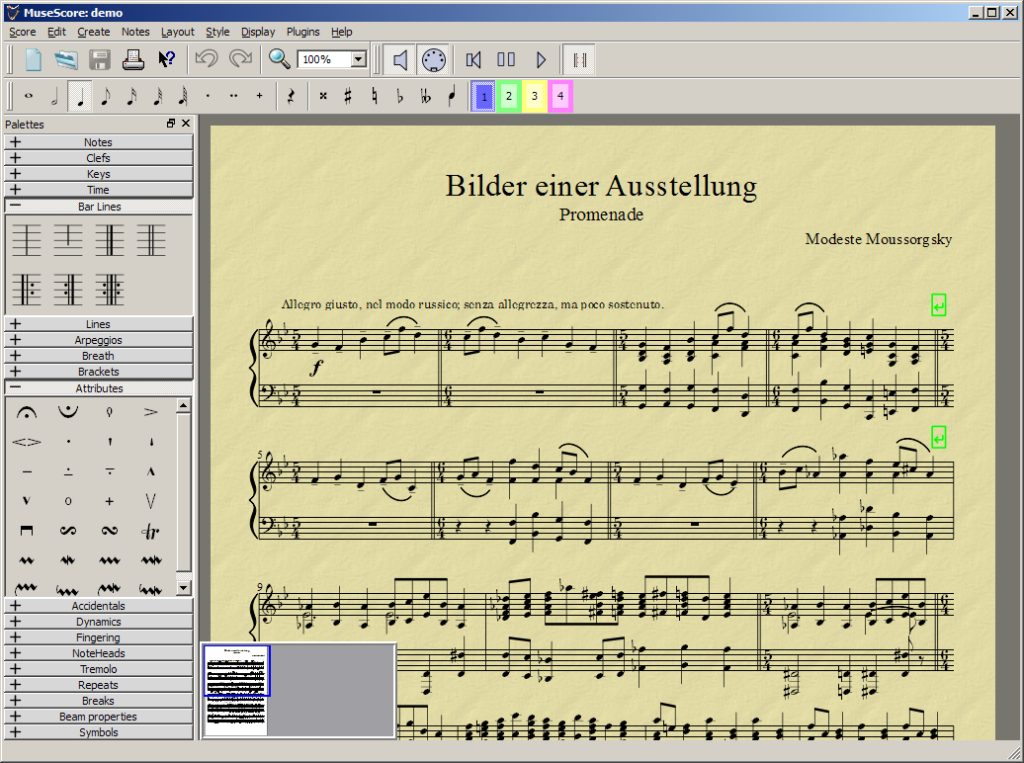

Certes, MuseScore existe pour Windows, Linux ou MacOs, mais c’est toujours la même version, officielle et publique, dite « stable ». Au moment où j’écris ces lignes, c’est la numéro 4.1.1.

Pour autant, le code source de MuseScore évolue chaque jour au gré des développements et corrections diverses. Et chaque nuit il se passe quelque chose…

La forge logicielle utilisée pour MuseScore (en l’occurence GitHub) compile chaque nuit le code source « en l’état ». Ce qui veut dire que chaque matin, au réveil, on dispose d’une version de MuseScore qui prend en compte toutes les dernières modifications du logiciel : les fonctions en cours de développement, les améliorations, les corrections… C’est une version parfaitement à jour du développement à l’instant T.

Et comme cette version a été produite la nuit, elle porte le nom de « Nightly » (que l’on peut traduire par « de nuit », nocturne en quelque sorte).

Ok, jusque là, ça te fait une belle jambe de savoir ça.

Mais si je t’en parle, c’est qu’il a un truc sympa dans cette histoire.

Cette version Nightly, elle est disponible publiquement. C’est à dire que tout un chacun peut télécharger une Nightly, l’installer sur son ordinateur et la tester. Et ça sans toucher à sa version stable déjà installée. Tu peux donc tester le futur MuseScore chaque jour !

Mais attention. Ces versions Nightly ne sont pas à utiliser pour travailler. Elles sont parfois instables et peuvent cesser de fonctionner à tout moment. C’est donc risqué de se lancer dans une partition sérieusement. Par contre, pour tester, c’est top.

Bon ok, mais elles sont où ces fameuses Nightly ?

Juste sous ton nez ! Ou presque.

Sur le site musescore.org, menu Téléchargement > Logiciel.

Tu connais sûrement cette page pour télécharger MuseScore. Mais la plupart des gens ne font pas défiler leur écran vers le bas. Normal, les boutons de téléchargement pour les principales plateformes sont en haut. C’est logique.

Alors ça passe inaperçu.